法事やお盆には、お供え物を持っていきますよね。

お供え物を買うと「熨斗はどうしますか?」と大体聞かれます。

熨斗って、名前はどうすればいいのでしょうか?

また、自分で熨斗を書く場合には、薄墨と普通の墨のどちらを使うのが正しいのでしょうか?

今回は、熨斗の書き方や熨斗の意味について紹介します。

お供えの熨斗の書き方は?名前はどうすればいい?

私はお供え物を持っていく時には、熨斗紙に名前を書いて持っていきます。

名前を書く理由は、お供え物を持っていく人が他にもいるからです。

お供え物をもらう側は「誰が持ってきてくれたのか」を知っておきたいため、いくつかお供え物が並ぶ時には名前を書いたほうがいいと思っています。

だけど実は、熨斗に名前を書かなくてもマナー違反にはなりません!

私の頭には、名前を書かないという選択肢がなかったので、このことを知った時は驚きました。

「名前を書かない」ということも、調べていくと深い理由がありました。

名前を書かない理由としては、「お供え物を渡すことを大げさにしたくない」「主張しすぎないようにしたい」というようなことがあります。

とは言っても、渡される側としては、お供え物が誰からの物か判りやすいため、名前があった方がうれしいです。

なので、名前を書かないのは相手に直接渡せる時だけにしましょう。

そうすれば、相手も誰からもらったのか分かるので、お互いに気持ちよくお供えできますよ。

名前を書く場合の書き方はいろいろあるので、紹介しますね。

- 1人で渡す場合 苗字またはフルネームを書く。

- 夫婦の場合 夫の氏名だけ、または夫の名前の左側に妻の名前を書く。

- 連名の場合 右から順に目上の人から書く。友人など上下関係がない場合は50音順で書く。

このように、お供えを用意した側の人数や関係性で、名前の書き方が変わります。

私は夫側の親戚にお供え物を渡す時には、夫の氏名だけを書いています。

特に大きな理由はないですが、相手も誰からもらったかが分かればいいので、私の名前までいらないかなと思ったりして書いていません(笑)。

でも、私の実家側の親戚の場合だと、夫の名前だけでは分からないので、私の名前も書き連名にします。

結果的に、相手が誰からもらった物なのかが分かればいいのです。

ちなみに表書き(水引の上の部分)には、「御供え物」か「御供」と書きます。

また、表書きや名前を書く時に、薄墨と普通の墨がありますよね。

どちらの墨で書けばいいのか不安になることもあると思います。

これにはちゃんと使い分けがありますよ。

元々、薄墨を使うのは、墨をしっかり磨る時間も惜しんで急いで駆け付けたという意味があります。

それと共に、涙で墨が薄くなったという故人を偲ぶ気持ちも表しています。

なので、急いで駆け付ける通夜と葬儀では、薄墨を使います。

葬儀が終わった後は日程がわかるので、普通の黒墨で書いてもかまいません。

ただし、葬儀が終わっても、四十九日までは故人も成仏していないので、故人を失った悲しみに暮れている気持ちを表現して、薄墨を使っても問題ありません。

四十九日が過ぎれば故人も成仏するので、四十九日の法要以降はしっかり磨った墨で書きましょう。

熨斗とは何?お供え物の「のし」にそんな意味があったの!?

お供え物を買うと店員さんが「熨斗はいりますか?」と聞いてくれますよね。

だから、初めてお供え物を買った時も、熨斗は必要なものなんだと思って、特に考えずに付けてもらいました。

でも、実は熨斗というのは贈り物に付ける「紙」のことではないのです。

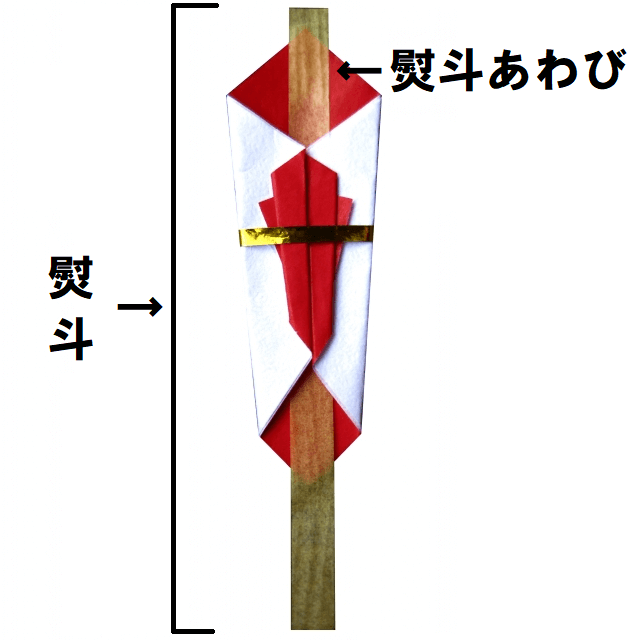

お祝い事ののし紙とお供え物に付けるのし紙を見比べてみると、水引の形や色が違う以外にも、お祝い用ののし紙には右上に飾りのような絵が付いています。

実はその飾りのことを「のし」と言います。

私は以前、贈り物に付ける紙を熨斗というのだと思っていました。

お供え物ののし紙は、「掛け紙」または「弔辞用のし紙」と言われていて、呼び方が違います。

弔事用ののし紙には熨斗はないのです!

それじゃ、のし紙じゃないと思うのは私だけでしょうか?

素直に掛け紙で統一して欲しいものですね(笑)

熨斗が何か分かったところで、次は熨斗の意味を紹介していきますね。

ちょっとお供から逸れていきますが。。。

熨斗には

- 贈り物の飾り

- 相手の長寿延命を願う

の2つの意味があります。

贈り物の飾りというのは理解できますよね。

今では、贈り物に熨斗の紙を付けて贈りますが、昔はアワビを薄くのばしたものを添えていたんです。

その名前が「のしあわび」と呼ばれていました。

でも、アワビって高級品ですよね。

贈り物に沿えて贈ることが難しくなってきてから、アワビではなく紙の熨斗を付けて、贈るようになったようです。

相手の寿命を願うというのも、アワビが関係しています。

アワビを伸ばしていたことから「贈る相手の命を延ばして長生きしてほしい」という意味が込められていたんです。

今はアワビ自体がすごく高級品なので、それを贈り物に添えていたと聞くと驚きですね。

お供え物の掛け紙(弔事用のし紙)に熨斗はありませんが、故人に対してのお礼や感謝の気持ちを表すために掛けているんですね。

また、遺族へのいたわりの気持ちとして、熨斗紙を付ける人もいます。

私も故人が知っている人だったら、その人が好きなものを買ったりしていました。

熨斗紙の意味にある、感謝の気持ちなどを考えて買っていたわけではないですが。

でも、お供え物を買う時に自然と亡くなった人のことを考えて買っているんだと、この記事を書いていて気づきました(笑)

熨斗のマナーや意味まとめ

お供え物を買う時に、熨斗の意味まで考えている人って、きっと少ないですよね。

私も以前は、考えたことがありませんでした。

でも、のし紙はお供え物に必須のアイテムという認識はありますよね。

熨斗を付ける意味を知ると、お供え物を買う時や熨斗を付ける時の気持ちが、何となく変わる気がします。

亡くなった人に対して、どういう想いを持っていたかと考えながら、今まで以上にお供え物を大切に選ぼうと思いました。

そして、熨斗を書く時には、丁寧に時間をかけて書きたいものですね。